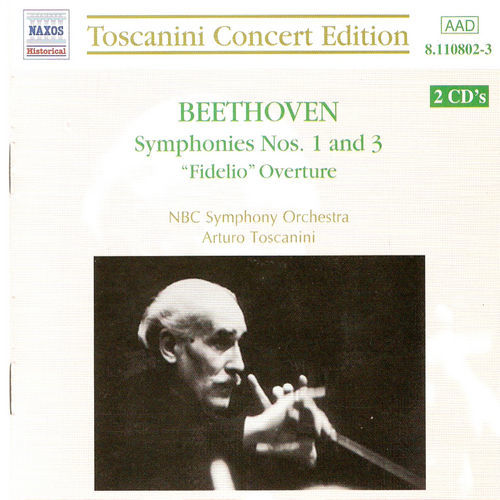

Beethoven Symphonies,etc

最近几年,受日本和港台音乐评论界的影响,网上网下大肆神化富尔特文格勒。这本是青菜萝卜各有所爱,无可非议,但不少神化富尔特文格勒的人偏偏要拼命贬低卡拉扬和托斯卡尼尼。这里我来说说托斯卡尼尼。

那些喜欢贬低托斯卡尼尼的人,言必称托斯卡尼尼如何不适合指挥贝多芬等人的德奥音乐,经常挂在嘴上的就是托斯卡尼尼指挥贝多芬第九交响曲开头的六连音处理如何如何不好,甚至有人说已经臭大街了。其实这只不过是富特的个人看法被不断地人云亦云罢了。听了一部一个多小时的交响曲的开头六连音,就愤愤不平地走开,大概只能用个人偏见来解释,尤其那个令富特走开的人又是当时如日中天的大指挥家。不幸地是,我们现在只能听到托斯卡尼尼贝九录音只有一个版本,而这个录音又是托斯卡尼尼自己已经否定了的录音。他明确表示不愿发行这个录音。即使如此,我也没听出他那样处理六连音有什么不好,有人喜欢处理得朦胧,有人处理的象凯撒雕像一般清晰,正如安塞美所说(全文附在后面)。

即使那样也很难让他们分出高下,因为每种视角忽略的某些东西,往往恰好被另一方所重视”,仅此而已。

如托斯卡尼尼的这个《英雄》是带现场观众的广播录音,无论是速度变化,节奏变化,强弱对比还是明暗对比都非常灵活。托斯卡尼尼对贝多芬交响乐气氛和意境关注,完全已经出神入化了。弦乐之美无与伦比,听听慢乐章中大段的弦乐便知,对气氛和意境关注深入到每个小节。也只有托斯卡尼尼可以做得到让每个音符都歌唱。当然,这个版本里没有富特乌兰尼亚版《英雄》的迷惘和彷徨,也没有过分突出的悲剧性。托斯卡尼尼不是在即将崩溃的第三帝国指挥,心境自然不同,他的《英雄》或阳光明媚或乌云满天,但即使是乌云,最后也是阳光破云而出。整体上好似大河奔流,一泻千里,豪情万丈。

托斯卡尼尼1937年满七十岁,二三十年代他五六十岁,是他艺术境界和创造力最高的时候,可惜那个年代的录音技术不行,因而他没有富特那么幸运,把自己最好的东西录下来传世。富特艺术境界和创造力最高的时候,留下了大量录音。经常看到有人拿托斯卡尼尼五十年代的贝多芬录音和富特的录音比,他1947年已经八十岁了,有这么比的吗?

最后转一段安塞美论托老和富老:

在学生时代,托斯卡尼尼曾把贝多芬的四重奏各件乐器的乐谱誊写在一起,他不愿通过某个理论或者某个传统获得音乐表演的信息,只想求助于乐谱文献。他说过: “我只演奏作曲家写出的东西”。这句话不幸被后